DNA分析

-生物の種判別、遺伝的多様性の調査、蒲焼等の食品など-

【生態系保全への新しいアプローチ手法】

調査計画の立案からサンプル採集、分析手法の開発、

データ解析までトータルにサポートします。

- 自然環境の保全・再生・創造

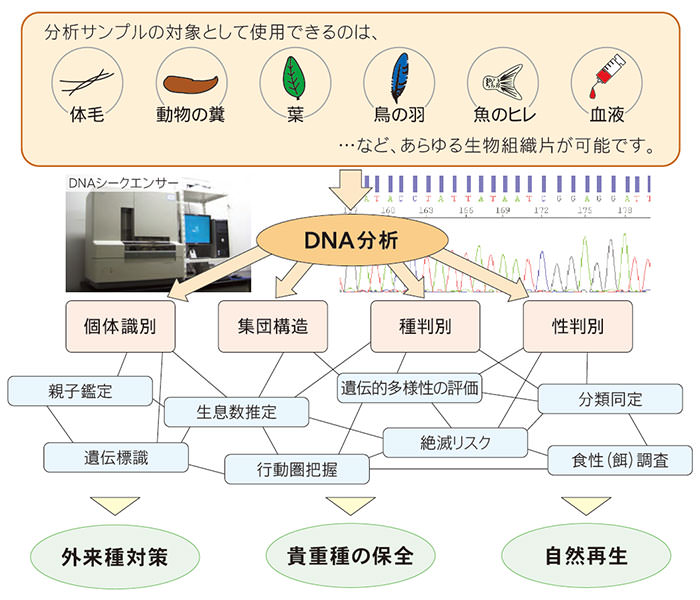

DNA分析とは、すべての生物が共通して持つ遺伝情報伝達物質であるDNAの塩基配列を読み取ることにより、個体、地域集団、種などさまざまなレベルにおける生物の違いを明かにする方法です。魚であればヒレの一部、陸上哺乳類であれば体毛や糞、植物であれば葉っぱ1枚といったような非常に少量のサンプルでも分析可能です。

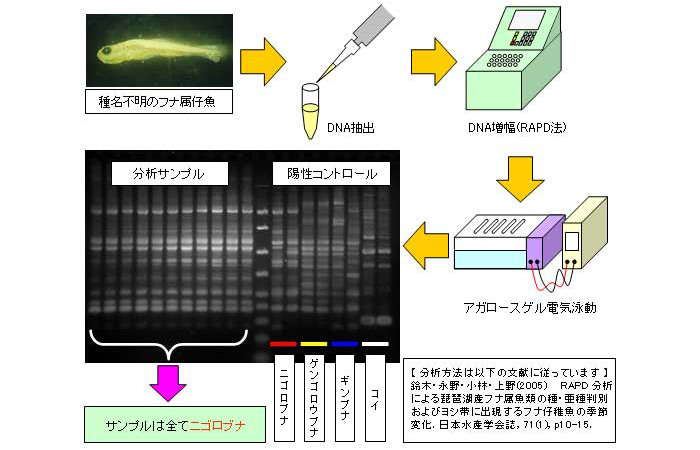

琵琶湖にはニゴロブナ、ゲンゴロウブナ、ギンブナの3種類のフナがいます。ニゴロブナとゲンゴロウブナは琵琶湖の固有種で、とくにニゴロブナは琵琶湖の名産品である「ふなずし」の材料として珍重されています。これらのフナ類は、いずれも春から夏に湖岸のヨシ帯で産卵し、そこである程度成長してから沖へ移動するという生態特性をもっていますが、その様式はそれぞれの種ごとに異なっているといわれています。

近年、フナ類の漁獲量が最盛期の10分の1程度にまで急減し、環境および経済の両面で大きな問題となっています。フナ類を保全するためには、卵・仔稚魚期の分布や行動をしっかりと把握することが必要ですが、これら3種類のフナは卵や仔稚魚の段階では外見的に種を判別することができません。そこで、RAPD法と呼ばれる手法により現地で採捕した卵・仔稚魚の種を判別し、3種類のフナの初期生態について調査・研究を行っています。

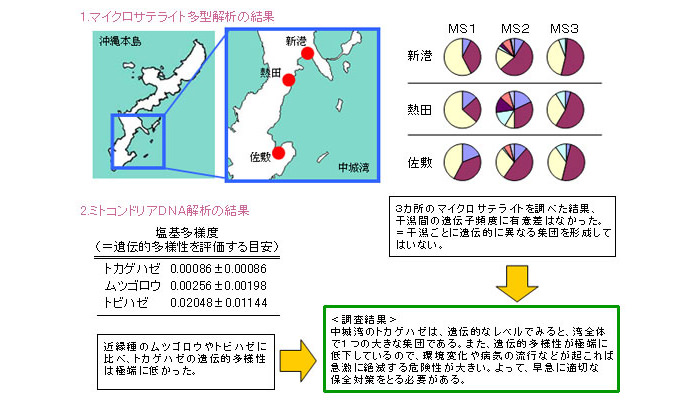

トカゲハゼは、日本では沖縄本島の中城湾沿岸に点在する泥干潟にのみ生息するハゼの仲間です。本種は、中城湾全体で1,500尾程度しかいないと推定されており、水産庁および環境庁のレッドデータブックにも掲載されている絶滅危惧種です。

そこで、本種の総括的な保全計画を検討するため、それぞれ地理的に離れた干潟からトカゲハゼを採集し、マイクロサテライト多型解析およびミトコンドリアDNAの塩基配列分析の2つの方法を用いて、本種が干潟ごとに遺伝的に異なる集団を形成しているのか、また、中城湾に生息するトカゲハゼ全体の遺伝的多様性はどのくらいあるのかを調査しました。

ドジョウ大分県内におけるドジョウの人工養殖は、山間の休耕田などを利用して行われています。そのため、その一部が用水路を経由して近隣河川に逃げ出してしまう可能性があります。これまでに養殖に使われていた人工種苗は、大分県外で採集された親個体を使って生産されたものであったことから、在来のドジョウとDNA配列が異なっている可能性があり、遺伝的多様性の保全の観点からはあまり望ましくありませんでした。

そこで、仮に河川に逃げ出しても在来ドジョウの遺伝的多様性を撹乱しないようなドジョウ種苗の生産を検討するため、大分県内の複数の河川から在来のドジョウを採集し、ミトコンドリアDNAの塩基配列分析を行いました。

テンは森林生態系を代表するイタチ科の陸上哺乳類で、環境影響評価における注目種の候補とされています。調査エリア内の生息個体数については、影響評価を行ううえでとても重要な情報であるにもかかわらず、既存の調査方法では正確に知ることができませんでした。

そこで、野外からテンの糞を回収し、糞に付着したDNAから個体識別を行う方法を開発し、テンの生息個体数の調査を行いました。本手法は個体を捕獲する必要がないため、個体を傷つけるリスクを回避することができるという大きな利点があります。